John Sinartha Wolo*

John Sinartha Wolo*

Otonomi daerah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 yang disempurnakan dalam UU No. 32 Tahun 2004, dan terakhir direvisi dalam UU No. 23 tahun 2014. Kehadiran otonomi daerah merupakan reaksi masyarakat terhadap sentralisasi kekuasaan yang dirawat di masa Orde Baru. Kemarahan masyarakat tersebut diperjuangkan dalam tuntutan reformasi 1998 yang salah satu agendanya menginginkan pergantian dari sentralisasi ke desentrasisasi. Berdasarkan ketiga peraturan di atas, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setiap daerah diberikan wewenang penuh untuk mengatur daerahnya sendiri, terkecuali dalam bidang lain yang menjadi urusan pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama.

Kewenganan seluas-luasnya yang diberikan pusat kepada daerah untuk menata daerah, ternyata turut menyuplai cukup banyak peraturan daerah yang bernuansa agama. Sebenarnya tidak perlu dipersoalkan perda bernuansa agama yang berkembang bak cendawan di musim hujan. Beberapa kalangan, seperti politisi dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melihat perda bernuansa agama sebagai penegasan terhadap prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu perlu diapresiasi. Itu prestasi dan ukuran religiusitas masyarakat Indonesia.

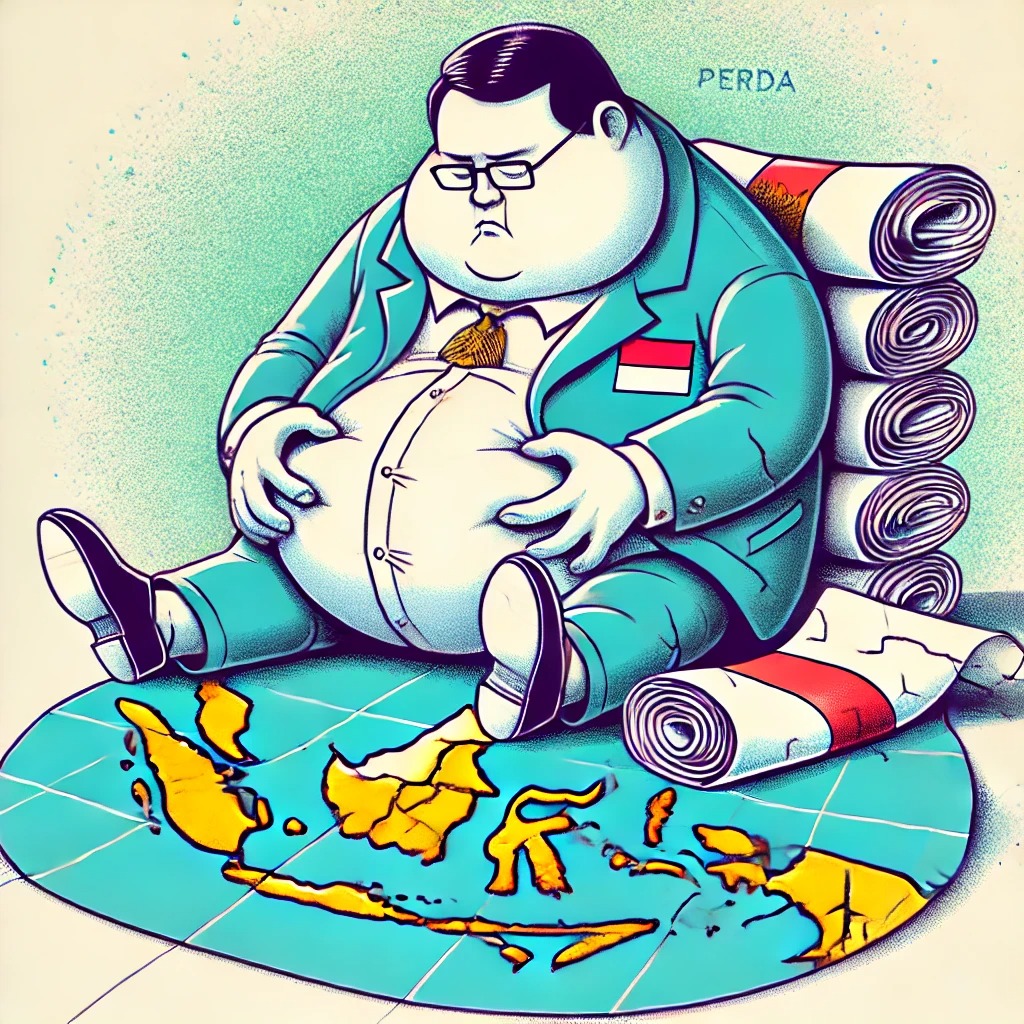

Namun penulis melihat secara berbeda. Makin ke sini, pelaksanaan otonomi daerah makin kehilangan pesonanya. Pesona itu redup karena otonomi daerah dikapitalisasi untuk mengubah Indonesia dari Pancasila menuju negara agama. Piagam Jakarta yang layu sehari setelah proklamasi kemerdekaan, perlahan mekar kembali karena diberi pupuk melalui otonomi daerah. Perda bernunsa agama merupakan bukti nyata bahwa otonomi daerah mampu melahirkan sentimen kedaerahan, mengabaikan keindonesiaan dan mengalahkan wawasan kebangsaan.

Perda bernuansa agama justru lahir di saat perda harus mendapatkan pengesahan pusat untuk perda provinsi dan mendapatkan pengesahan pemerintah provinsi bagi perda di tingkat kabupaten/kota, kecuali Nanggroe Aceh Darussalam yang diberikan kekhususan lewat UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Selain itu, dalam hierarki perundangan-undangan di Indonesia tidak terdapat klausul Perda Syariah/Perda injili. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan antara lain: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), 4. Peraturan Pemerintah, 5. Peraturan Presiden, 6. Peraturan Daerah Provinsi dan, 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ada sikap mendua pemerintah pusat dan daerah, di satu sisi membangun narasi wawasan keindonesiaan, di sisi lain membiarkan proses penggembosan terhadap keindonesiaan itu terjadi. Kebutuhan akan terlembagakannya kondisi lokalitas daerah dalam perda – sebagaimana menjadi salah satu alasan pembentukan perda – tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan perda bernuansa agama berkembang di Indonesia.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkan bahwa terdapat 24 provinsi atau 72,72% daerah di Indonesia menerbitkan perda bernuansa agama baik syariah Islam maupun Injili selama periode 1999-2009. Michael Buehler, peneliti University of London, dalam bukunya berjudul Politics of Shari’a Law mengungkapkan bahwa sebanyak 443 perda Syariah terbit di Indonesia dalam kurun 1999 hingga 2014. Angka ini sering meningkat pasca pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Agar populer di hadapan pemilih dan mendongkrak politik elektoral, caleg dan calon kepala daerah menghibur calon pemilih dengan janji menerbitkan perda syariah atau perda injili. Hal tersebut terjadi misalnya di Cianjur dan di Monokwari.

Sejarah menunjukkan beberapa perjuangan formalisme agama yang dimulai dari pertama, keputusan panitia 9 dalam sidang 22 Juni yang menghasilkan Piagam Jakarta. Anggota BPUPK dari Timur Indonesia, Johanes Latuharhary, mengingatkan bahwa hal-hal yang berpotensi menciptkan diskriminasi sebaiknya dihapuskan dalam dasar negara Indonesia. Protes golongan Timur Indonesia terhadap penambahan 7 kata pada Piagam Jakarta melahirkan perubahan pada Piagam Jakarta dari kewajiban menjalankan syariah Islam bagi para pemeluknya menjadi Ketuhanan yang Maha Esa. Ancaman saat itu tidak main-main, kalau tidak dihapus, biarkan masyarakat Timur menjadi penonton dari luar Indonesia. Kedua, kurun waktu 1956-1959, Konstituante berdebat keras nyaris deadlock terkait dengan eksistensi syariat Islam dalam konstitusi. Ketiga, dalam reformasi konstitusi 1999-2002, MPR baru mampu bersepakat untuk tidak memasukkan tujuh kata Piagam Jakarta di detik-detik akhir proses perubahan UUD 1945.

Beberapa fakta di atas menunjukkan bahwa Indonesia belum benar-benar steril dari keinginan untuk mengubah dari Pancasila ke negara agama. Proses perjuangan tersebut untuk konteks pasca reformasi mengalami metamorfosis, yakni memanfaatkan otonomi daerah untuk menerbitkan perda-perda bernuansa agama. Saat ini, upaya untuk mengubah negara, bukan dengan mengubah dasar/ideologinya, melainkan dengan mengubah perdanya. Etiskah dalam negara yang berbhinneka lahir peraturan yang nomenklaturnya tidak bersifat umum?

*Dosen di School of Entrepreneurship and Humanities, Universitas Ciputra Surabaya. Artikel tersebut ditulis pada tahun 2023.